2025年日本のコンテナハウス・小型省エネ住宅の価格と防災対策について

2025年の日本では、コンテナハウスや小型・モジュール住宅を中心に、省エネ性と防災機能を備えた住宅設計が注目されている。これらの住宅は、補助金制度を活用することで経済的負担を軽減できる点も特徴的だ。この記事では、現在の価格帯や補助制度の概要、省エネ・防災の設計ポイントなど、最新の住まい選びに役立つ情報をわかりやすく解説する。

住宅価格の概要とコンテナハウスの特徴

コンテナハウスは小型でモジュール化された住宅として、都市型住宅やミニマリスト住宅として広く注目されています。従来の建築工法とは異なり、工場でのモジュール生産により施工期間の短縮が可能な点が特徴です。

- 価格帯の目安:省エネ性能を備えたGX(Green Transformation)志向型の住宅モデル価格は、一般的に2000万円から4000万円台が多く見られます。コンテナハウスについてもこの価格帯を基準としており、省エネ設備の導入によりコストが多少増加する場合があります。具体例として、都市部の狭小地向けに設計された20~30平方メートル程度のコンテナハウスの場合、価格は約2000万円前後からスタートし、設備やオプションの充実度により3500万円を超えるケースも増えています。

- 価格抑制と補助の活用:国の「住宅省エネ2025キャンペーン」では、省エネ改修や設備導入に対する補助金が用意されていて、初期投資の負担軽減に役立つ可能性があります。また、地方自治体によっては独自の補助金や助成金を併用できる場合もあるため、地域の制度も積極的に調査し活用することが重要です。

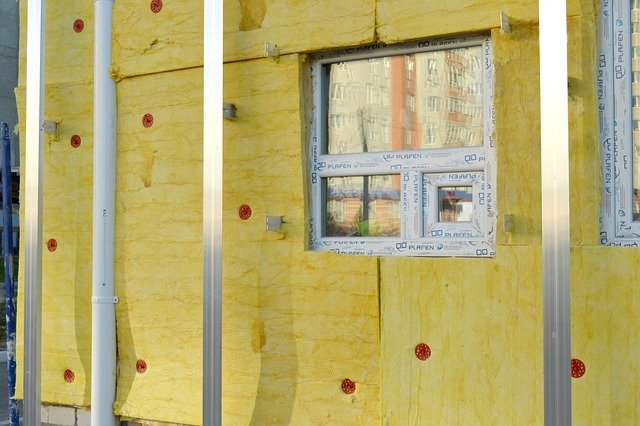

施工費や具体的価格は各住宅メーカーや施工業者によって異なりますので、詳細は見積もりを依頼し、内容を確認してください。省エネ・防災設備を標準搭載した都市型コンテナハウスの普及が進んでいます。加えて、省スペース設計ながらも高気密・高断熱性能を持つモデルが増えているため、暖房・冷房の光熱費削減にも寄与します。

住宅省エネ2025キャンペーンの補助制度について

2025年度は「住宅省エネ2025キャンペーン」が実施されており、新築住宅およびリフォームで省エネ性能向上を目指す工事を対象に一定の補助金が交付されます。主な補助対象や特徴は以下の通りです。

補助対象となる工事・設備

- 断熱改修:高断熱窓ガラスの交換(内窓設置・外窓交換を含む)により、断熱性能が大幅に向上します。例えば、トリプルガラス窓の導入は従来のペアガラスよりも約1.5倍の断熱性能が期待でき、冷暖房効率の飛躍的改善が可能です。

- エコ住宅設備:高効率給湯器(ヒートポンプ、ハイブリッド、燃料電池など)、小型省エネ型給湯器など、省エネ効果の高い設備導入が推奨されています。近年は再生可能エネルギーとの連携が進み、太陽熱利用給湯システムの組み込みも増加しています。

- 躯体断熱改修:断熱材を用いた外壁や天井、床の改修が対象となり、省エネ性能が格段に向上します。工事に際しては気密施工の徹底がポイントで、隙間風の減少によるプラス効果も大きいです。

- 防災性能向上改修:耐震性能や防災性能を向上させる窓やドアの交換、避難経路の整備、バリアフリー改修など、災害リスクに備えた住宅改修も補助対象になっています。

補助金の目安

- 高断熱窓ガラス交換には、約3万円から最大266万円までの幅広い補助額が設定されており、性能や地域、住宅の規模に影響されます。

- 高効率給湯器は1台あたり3万円~16万円程度、小型省エネ給湯器は賃貸共同住宅向けに約5万円~7万円の補助が見込まれます。

- リフォームの場合、複数の工事内容(例:開口部断熱、躯体断熱、エコ設備設置)を組み合わせることで、最大で60万円/戸の補助が利用可能です。複合的に補助を受けることでトータルコストが大幅に抑えられるため、計画段階から施工業者と相談して最適な組み合わせを検討することが望ましいです。

申請方法のポイント

- 補助金の申請は、登録済みの住宅省エネ支援事業者(施工業者等)を通じて行う必要があり、個人が直接申請することはできません。登録業者の選定は信頼性の高い事業者かどうかを確認し、過去の実績や対応力をチェックしましょう。

- 申請は「住宅省エネポータル」を用いたWEB申請が必須で、省エネおよび防災関連の複数事業の申請を一括して行うことも可能です。申請期限や必要書類の準備も事前にしっかり確認しておくことが重要です。

- 同一住宅に対する補助金の重複申請は認められておらず、申請は契約や着工前に行う必要があります。施工開始後の申請は原則認められないため、スケジュール調整に注意してください。

小型・モジュール住宅の省エネ・防災対策の具体例

補助適用の一例

- 小規模住宅やコンテナハウス、モジュール住宅においても、省エネ給湯設備や断熱改修は補助制度の対象となっています。特に集合住宅での一斉改修では、全戸の断熱性能を均一化し熱損失を減らして光熱費低減に貢献できます。

- 共同住宅のリフォームにおいては、一括申請が可能ですが、複数棟や複数の補助申請は制限される場合があります。大規模な改修の場合は事前に自治体や支援事業者に相談すると円滑に申請が進みます。

- 都市部の狭小地に適した、省エネ性能の高い住宅モデルも増えてきており、テレワークに対応した多目的スペースや高速通信環境が整備される事例もあります。これによりライフスタイルの多様化に応じた快適な住まいづくりが可能です。

防災住宅の設計と補助

防災性能向上のため、以下のような対策と補助が挙げられます。

- 耐震性能および耐火性能の向上は特に重要で、最新の建築基準法に基づく耐震等級3を満たす住宅設計が推奨されています。補強工事や新規建築の耐震パネル採用は補助対象となります。

- 避難経路やバリアフリー設備(手すり設置、段差解消など)の整備により、高齢者や障がい者も安心して暮らせる環境が整います。

- 防災資材の備蓄場所や緊急用充電設備の設置も進められており、停電や災害時の対応力が高まります。非常用電源として蓄電池設置を補助対象に組み込む自治体もあります。

- 防災性を考慮した窓・ドアの改修(断熱改修と同時に補助対象となる場合があります)は、災害時の飛来物に対する強化や避難時の安全確保に役立ちます。

これらの施策により、災害時の被害軽減や避難の安全性の向上が図れる設計となっています。

持続可能な住まいづくりと住宅価格の傾向

日本では2050年のカーボンニュートラル実現に向け、省エネ住宅の普及や再生可能エネルギーの導入が進められています。

- 家庭部門のCO2排出量削減を目的に、断熱性の強化、高効率給湯機の採用、太陽光発電設備の設置、蓄電池活用などが推奨されています。これらは単なる費用節減のみならず、災害時のエネルギー自給にも寄与します。

- 都市部では狭小敷地に対応可能な高断熱・高気密の小型・モジュール住宅が増えており、価格帯は補助制度を考慮したうえでおよそ2000万円~4000万円程度のモデルが多くみられます。地域によっては土地の価格も含めた予算管理が必要です。

- 若年層や子育て世帯を中心にターゲットとされ、住宅補助金の対象となる場合が多いです。補助金と併用して住宅ローン減税や低利融資を活用することも効果的です。

- 今後は高い断熱性能と一次エネルギー消費量の削減、再生可能エネルギー利用を組み合わせた住宅が増加し、省エネ技術の初期投資を補助金で支援する取り組みが続く見込みです。2025年以降も技術進歩が続き、スマートホーム化と連携した省エネ性能の最適化も期待されています。

補助申請時の留意点

- 申請は登録済み支援事業者を通じて行うこと補助金申請手続きは登録住宅省エネ支援事業者(施工業者)が代理で行うため、信頼できる登録業者を選ぶことが重要です。複数業者から提案を受け比較検討することを推奨します。

- 申請のタイミングは着工前が原則補助対象工事開始前に、契約および申請を完了しておく必要があります。遅延があると補助金の対象外となる可能性があります。計画的なスケジューリングが不可欠です。

- 補助金交付後の適正利用に注意不正申請や要件の不適合が判明した場合は、補助金返還請求を受けることがあります。申請内容や工事の実施は規定に沿って実施してください。監査や報告義務もあるため、適切な書類管理が求められます。

- 他の補助制度との併用について国の同一補助メニューでは重複申請は認められていませんが、各自治体の独自補助制度と部分的に併用できる場合があります。詳細は各制度のガイドラインをご確認ください。自治体ごとの違いは事前に確認しておくと安心です。

2025年における住宅省エネ支援事業者の最新動向と選び方のポイント

2025年の住宅省エネ2025キャンペーンの申請手続きには、登録済みの「住宅省エネ支援事業者」または「グリーン住宅支援事業者」を通じて行う必要があります。これらの事業者は国や環境省、国交省が管理する制度上で厳しい要件を満たして登録されており、同時に「GX(グリーントランスフォーメーション)建築事業者」としての協力表明を行っているケースも多くなっています。

住宅省エネ支援事業者登録の重要性

- 登録事業者は、単に補助金の申請代行を行うだけでなく、最新の技術仕様や補助制度の要件を熟知しており、最適な省エネ改修プランの提案や設計支援も期待できます。

- 事業者の登録情報は住宅省エネ2025キャンペーンの公式ウェブサイトで公開されており、信頼できる事業者かどうかの事前確認が可能です。登録停止措置などの情報も逐次更新されています。

選び方の実践的ポイント

- 過去の実績と施工事例の確認:GX志向型住宅やコンテナハウス、省エネリフォームの実績があるかどうかをチェックします。特に施工後の補助金交付の確実さやアフターサービスも重要です。

- ワンストップ申請対応の有無:「住宅省エネポータル」を利用した一括申請(ワンストップ申請)が可能な事業者は手続きの煩雑さを軽減でき、利用者にとって大きなメリットです。

- 複数の補助事業の組み合わせ提案:子育てグリーン住宅支援事業や先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業など複数の補助事業を併用して最も有利な補助金を引き出すプランニングができるかどうかを相談しましょう。

- 契約・着工前の申請サポート:補助金申請は工事着手前に行う必要があるため、早期からスケジュールや申請書類の準備を丁寧にサポートしてくれる事業者を選ぶと安心です。

さらに安心な選択のために

2025年も住宅省エネ支援事業者の登録基準は厳格に運用されており、不適切な事業者への登録停止等の措置が迅速に行われています。これにより利用者が安心して補助金を活用し、省エネ・防災性能に優れた住宅導入を進められる環境整備がなされています。

実際にコンテナハウスや小型省エネ住宅の取得を検討する際は、必ず複数の登録事業者から見積もりや提案を受け、比較検討したうえで最適なパートナーを選ぶことが2025年のトレンドといえるでしょう。これにより補助金申請の失敗リスクを減らすだけでなく、最新技術や制度を最大限に活用して、経済的かつ安全な住まいづくりを実現できます。

省エネと防災性を考慮した住宅選びについて

2025年の日本において、コンテナハウスや小型省エネ住宅は、防災性能と環境負荷低減を両立させる住宅の一つの選択肢として注目されています。補助制度を活用することで、建築や改修の初期費用を抑えつつ、より快適で安全な住空間の実現が目指せます。

- コンテナハウスやモジュール住宅でも、高断熱化や高効率給湯器、耐震改修、バリアフリー改修が補助の対象です。これにより、機能性を高めながら持続可能な生活様式を支える住宅が増加しています。

- 補助申請は登録事業者を通じ、WEB登録申請が必須です。早めの情報収集と業者選定が成功の鍵となります。

- 補助額はリフォームや新築の規模に応じて変動し、数十万円から最大で160万円以上となる場合があります。適切な活用で投資効果を最大化しましょう。

- 防災性能向上を目的とした改修も補助対象に含まれており、都市部の住宅にも適用可能な設計提案があります。災害に強い住宅は、安心の住環境づくりに不可欠です。

持続可能性や防災性を考えた最新の住宅環境は、多様なニーズに応じて進化しています。詳細や具体的な補助申請方法については、専門の施工業者やハウスメーカーに相談し、ご自身の計画にあわせて情報を確認されることをおすすめします。

Sources

免責事項:このウェブサイトに含まれるすべてのコンテンツ(テキスト、グラフィックス、画像、情報)は、一般的な情報提供を目的としています。このページに含まれる情報および資料、ならびにそこに記載された条項、条件、説明は、予告なしに変更されることがあります。