Hochtemperatur-Wärmepumpen 2025: Altbauten effizient heizen ohne Komplettsanierung

Wussten Sie, dass Hochtemperatur-Wärmepumpen Altbauten in Deutschland effizient heizen können, ohne dass Sie Ihre Heizkörper austauschen müssen? Erfahren Sie, wie Sie 2025 von staatlichen Förderungen profitieren und Ihre alte Heizung nachhaltig und kostengünstig modernisieren.

Wie funktionieren Hochtemperatur-Wärmepumpen im Altbau?

Hochtemperatur-Wärmepumpen nutzen Umweltenergie aus der Luft oder dem Erdreich und verdichten ein spezielles Kältemittel thermodynamisch, um Heizwasser-Vorlauftemperaturen zwischen 80 und 100 °C zu erzeugen. Dabei unterscheidet sich ihre Technik teilweise von klassischen Wärmepumpen:

- Zweikreis-System: Häufig wird ein zweistufiger Kältekreislauf verwendet, mit zwei hintereinander geschalteten Kältemittelkreisen, wobei der erste Kreislauf das Kältemittel im zweiten vorwärmt, um einen höheren Temperaturanstieg zu erreichen.

- Kältemittel: Oft kommen natürliche Kältemittel wie R290 (Propan) oder CO2 zum Einsatz, letztere sind vor allem im industriellen Bereich verbreitet.

- Luft als Wärmenquelle: Hochtemperatur-Luft-Wärmepumpen gelten für Altbauten als praktikabel, da Erdarbeiten für Erdwärmesonden nicht immer möglich oder kostenspielig sind.

Diese Bauweise ermöglicht die Erzeugung der hohen Vorlauftemperaturen, die für ältere Heizkörper erforderlich sind. Klassische Wärmepumpen erreichen meist nur Vorlauftemperaturen von 30 bis 55 °C, was in vielen Altbauten oft nicht ausreichend ist.

Gründe, weshalb Hochtemperatur-Wärmepumpen für Altbauten sinnvoll sein können

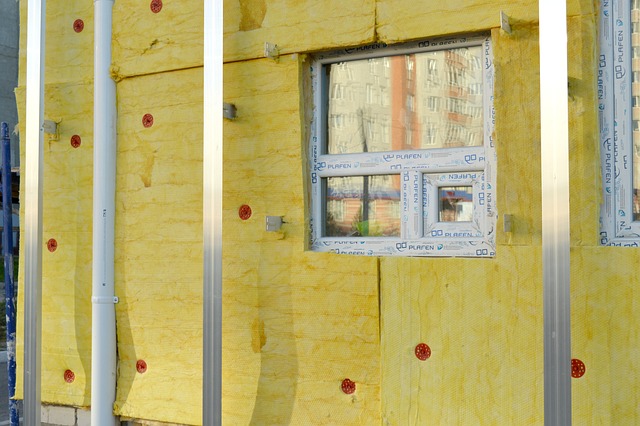

Viele Altbauten in Deutschland sind nur unzureichend gedämmt und verfügen über Heizkörper, die für höhere Temperaturen ausgelegt sind. Klassische Niedertemperatur-Wärmepumpen erreichen in solchen Gebäuden häufig nicht die nötige Temperatur und sind daher oft weniger effizient.

Einige mögliche Vorteile von Hochtemperatur-Wärmepumpen bei der Nutzung in Altbauten sind:

- Weiterverwendung bestehender Heizkörper: Sie können ausreichend hohe Temperaturen liefern, um vorhandene Heizkörper weiterhin zu verwenden.

- Reduzierter Sanierungsaufwand: Umfangreiche Dämm- oder Renovierungsmaßnahmen können teilweise aufgeschoben werden.

- Einfache Umrüstung: Der Austausch einer alten Gas- oder Ölheizung ist in vielen Fällen möglich, ohne erhebliche Eingriffe in die Gebäudestruktur.

- Einsatz regenerativer Energie: Die Wärmepumpe nutzt Umweltwärme und lässt sich mit Photovoltaik-Anlagen kombinieren, um den Stromverbrauch zu optimieren.

- Platzersparnis im Vergleich zu anderen Heizsystemen: Pelletheizungen beispielsweise benötigen mehr Stellfläche und erfordern die Lagerung von Brennstoffen.

Diese Eigenschaften können Hochtemperatur-Wärmepumpen zu einer pragmatischen Option für unsanierte oder teilgedämmte Altbauten machen.

Grenzen und wichtige Hinweise

Auch wenn Hochtemperatur-Wärmepumpen für Altbauten einige Vorteile bieten, sollten bestimmte technische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden:

- Höherer Stromverbrauch: Aufgrund des größeren Temperaturhubs und der erhöhten Kompression liegt der Stromverbrauch oft über dem von Niedertemperatur-Wärmepumpen. Jahresarbeitszahlen (JAZ) von circa 2 sind möglich, während klassische Wärmepumpen typischerweise bei etwa 3 liegen.

- Kosten: Die Anschaffung und Installation kann bei Luft-Wasser-Modellen zwischen etwa 8.000 und 15.000 Euro liegen; Erdreichmodelle sind in der Regel teurer (bis zu etwa 25.000 Euro).

- Heizkörpergröße: Kleine oder veraltete Heizkörper können die Effizienz einer Hochtemperatur-Wärmepumpe reduzieren.

- Wartung und Erfahrungswerte: Langzeiterfahrungen mit Hochtemperatur-Wärmepumpen in Altbauten sind bislang begrenzt.

- Alternativen bei gut gedämmten Gebäuden: In sehr gut gedämmten Altbauten können Niedertemperatur-Wärmepumpen unter Umständen eine wirtschaftlichere Lösung darstellen.

Für viele unsanierte oder teilsanierte Altbauten überwiegen jedoch mögliche Vorteile.

Kosten und Fördermöglichkeiten in Deutschland 2025

Im Jahr 2025 stehen für den Einbau von Hochtemperatur-Wärmepumpen verschiedene staatliche Förderprogramme zur Verfügung:

- Förderquoten: Bis zu 70 % der förderfähigen Kosten können über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die KfW beantragt werden. Diese umfassen Grund- und Klima-Bonusförderungen sowie Zuschläge für Haushalte mit niedrigerem Einkommen.

- Fördervoraussetzungen: Förderung ist vor allem beim Austausch alter Öl- oder Gasheizungen in selbstgenutztem Wohneigentum möglich.

- Steuerliche Vorteile: Investitionskosten können unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich geltend gemacht werden.

- Förderfähig sind sowohl Luft-Wasser- als auch Erdreich-Wärmepumpen (zusätzlich können Bohrkosten berücksichtigt werden).

Die anfänglichen Investitionskosten zwischen 8.000 und 15.000 Euro können somit durch Fördermittel reduziert werden, was die Wirtschaftlichkeit verbessert.

Effizienz, Stromverbrauch und Kombination mit weiteren Systemen

Hochtemperatur-Wärmepumpen erreichen zwar meist nicht die gleiche Effizienz wie Niedertemperaturgeräte (JAZ etwa 2), stellen für bestimmte Altbauten jedoch eine praktikable Technik dar. Der durchschnittliche Stromverbrauch kann bei ungefähr 27 bis 42 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr liegen. Bei einem Beispielhaus mit 160 m² sind das ca. 4.300 bis 6.700 kWh Strom jährlich.

Durch die Kombination mit Photovoltaik-Anlagen kann ein Teil des Strombedarfs selbst erzeugt werden, wodurch Betriebskosten reduziert werden können. Zudem existieren Hybridlösungen, die Hochtemperatur-Wärmepumpen mit Gas- oder Ölheizungen verbinden, um insbesondere bei kalten Außentemperaturen oder Spitzenlasten unterstützend zu wirken und eine schrittweise Umstellung zu ermöglichen.

Technische Varianten von Hochtemperatur-Wärmepumpen

Einige verbreitete technische Varianten sind:

- Zweikreis-Hochtemperatur-Wärmepumpe: Häufig eingesetzte Variante mit zwei hintereinander geschalteten Kältekreisläufen, um hohe Vorlauftemperaturen zu erreichen.

- Hochtemperatur-Wärmepumpe mit Heißgas: Kann ebenfalls Dampf für die Warmwasserbereitung erzeugen, wird eher in Neubauten oder speziellen Anwendungen genutzt.

- CO2-basierte Hochtemperatur-Wärmepumpe: Kommt vor allem in der Industrie zum Einsatz und bietet hohe Effizienz bei Abwärmenutzung, allerdings mit höheren Anschaffungskosten.

Im Jahr 2025 können Hochtemperatur-Wärmepumpen in Deutschland eine erprobte und geförderte Option sein, um Altbauten mit geringem Sanierungsaufwand umweltfreundlicher zu beheizen. Durch die Möglichkeit, hohe Vorlauftemperaturen zu erzeugen, sind sie für Gebäude mit älteren Heizkörpern und einfacher Dämmung geeignet. Sie können als Ersatz für alte Gas- und Ölheizungen in Betracht gezogen werden und bieten eine Verbindung aus Umweltschutz und baulicher Einfachheit.

Es wird empfohlen, vor einer Entscheidung eine individuelle Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Dabei sollten technische Voraussetzungen, Dämmzustand, Heizlast, Fördermöglichkeiten sowie mögliche Kombinationen mit Photovoltaik oder Hybridlösungen geprüft werden, um Investition und Betrieb optimal auf die jeweilige Situation abzustimmen.

Quellen

- https://www.haus.de/smart-home/hochtemperatur-waermepumpe-fuer-altbau-38637

- https://www.energie-fachberater.de/news/ish-2025-trends-heizung.php

- https://www.schramm.de/684-897-hochtemperatur-waermepumpe/

Haftungsausschluss: Alle Inhalte, einschließlich Text, Grafiken, Bilder und Informationen, die auf dieser Website enthalten sind oder über diese verfügbar sind, dienen nur allgemeinen Informationszwecken. Die in diesen Seiten enthaltenen Informationen und Materialien sowie die dort erscheinenden Bedingungen, Konditionen und Beschreibungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.